ホームページ作成の費用相場について

いくらくらいが適切なの?

日本最大級のホームページ制作会社検索サイト

「サーバーってホームページとどんな関係があるんだろう?」

「ホームページを作りたいけど、どのサーバーを選べばいいのかな?」

サーバーとはホームページの構成に必要なデータの保管庫です。サーバーがなければホームページをインターネット上に公開できません。

しかし、サーバーにはさまざまな種類があるため、どれを選べばいいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では以下について解説していきます。

本記事を参考にサーバーについての理解を深め、ホームページ作成にお役立てください。

サーバーとは情報を提供するコンピュータのことです。サーバーにはいくつか種類があり、ホームページに必要なデータや情報の送受信を行うサーバーを「Webサーバー」を呼びます。

WebサーバーがWebブラウザからのリクエストに応じて、必要なファイルやデータを送信することで、パソコンやスマートフォンにホームページを表示可能です。

他にも、メールの送受信に関わるSMTPサーバーやPOP3サーバー、ファイルの転送を担うFTPサーバーなど役割に応じて多様なサーバーが存在します。

サーバーを「土地」にたとえると、ホームページは「家」です。サーバーがホームページを構成するデータを保管しており、要求に応じてWebブラウザに送信する役割を担っています。

インターネット上でホームページを閲覧するには、GoogleChromeやMicrosoft EdgeなどのWebブラウザが必要です。WebブラウザでURLを打ち込んだり、検索エンジンからページにアクセスしたりすることで、目的のホームページにアクセスできます。またホームページのデータはサーバーが保管しており、データをWebブラウザに送ってもらうことでホームページが表示されます。

サーバーがデータを保管することで、インターネット上で自由にホームページを閲覧できる仕組みになっています。そのため、ホームページの作成にサーバーは必要不可欠です。

サーバーを「土地」、ホームページを「家」に例えると、ドメインは「住所」です。

ホームページが格納されているサーバーの場所を示す数字を「IPアドレス」といいます。しかし、IPアドレスはコンピュータ向けの指標であり、複雑な数字で表されるため人間には覚えづらいです。

そこで、人間に認識しやすいように「ドメイン」と呼ばれる文字列に相互変換する仕組みが利用されています。

例:Googleの公式サイト

| ドメイン | google.com |

|---|---|

| IPアドレス | 142.250.199.99 |

ドメインは、以下のようにURLに組み込まれています。

https://www.google.com/

そのため、Webブラウザから閲覧したいページのURLにアクセスすることで、ホームページが閲覧できるようになっているのです。

ホームページに関係するサーバーには複数の種類があり、それぞれ役割が異なります。以下はサーバーの種類の一部です。

それぞれくわしく解説していきます。

WebサーバーはHTMLやCSS、画像ファイルなどホームページの表示に必要なファイルの保管や送受信を行うサーバーです。

今こうして優良WEBのWebページを閲覧できているも、Webサーバーがこのホームページのデータを送信しているからです。

メールサーバーはインターネット上でメールを保管、送受信する役割があります。一般的に、メールの送受信は以下のような流れで行われます。

メールサーバーが郵便局の配達員の役割を果たしていると考えると、イメージしやすいでしょう。送受信したメールは、メールサーバーが保管しているため、誤ってメールソフトから削除したメールを復元することも可能です。

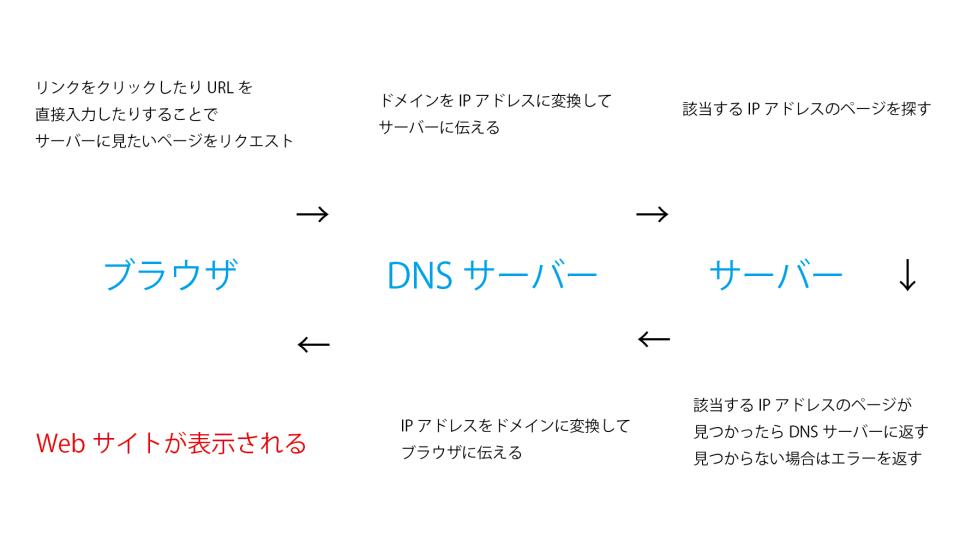

DNSサーバーはIPアドレスとドメインの対応表を保管しているサーバーです。IPアドレスをドメインに変換させる仕組みをDNS(ドメインネームシステム)といい、DNSサーバーが変換作業を担っています。

インターネットを介してさまざまなサイトを簡単に閲覧できるのは、DNSサーバーの働きが大きいです。

FTPサーバーは、Webサーバーとコンピュータとの間でファイルの送受信を行うサーバーです。

FTPクライアントと呼ばれるソフトウェアを使い、FTPサーバーにアクセスすることでWebサーバーに直接アクセスすることなく簡単にファイルの編集などが行なえます。

ホームページのデータをダウンロードしておけばバックアップもとれる上、他のコンピュータとファイルの共有も可能です。インターネット上でホームページのデータを扱う際に必要な役割を担っています。

サーバーを用意する方法は2つあります。1つはレンタルサーバーと契約を結ぶ方法です。サーバーの運用保守も運営会社が担ってくれるので、手軽にサーバーを利用できます。

もう1つはサーバーを自作する方法です。大容量のハードディスクやメモリーを用意することで、自社で自由度の高いサーバーを構築できます。用途に合わせてサーバーを自由に拡張できる点や、導入するアプリケーションの制限がない点がメリットです。

初めてホームページを制作する場合は、レンタルサーバーを利用するのがおすすめです。

サーバーは構築に高度な知識とスキルを要するため、自作するのは困難です。また故障やセキュリティ上の問題が起きた際に対応する必要があります。

一方でレンタルサーバーはサーバーの管理を運営会社側で行ってくれるため安心です。最低限の設定をするだけで利用できるため、初めてホームページを作る際はレンタルサーバーを利用するようにしましょう。

自社サーバーとは自社で構築したサーバーです。OSやアプリケーションを好きなように拡張できるなど、自由度が高い点が特徴です。

また自社のネットワークのみで運用することで、データの漏洩を防止できます。セキュリティに強いホームページ運用ができるでしょう。

自社サーバーを構築する際は以下のポイントに気をつける必要があります。

物理的に危害を加えられないように、関係者以外は近づけない場所に置いた方が安全です。またサーバーは24時間稼働し続けることから、高温になります。そのままにしておくと、スペックの低下や故障などのトラブルを招くため、空調設備を整えて一定の温度に空調を保つようにしましょう。

さらにインターネット上のセキュリティ対策についても自社で行う必要があります。パッチをあてたりOSをアップデートしたりと、対策を怠らないようにしましょう。

サーバーの自作には主に以下のような機器が必要です。

| 機器 | 価格 |

|---|---|

| ハードウェア | 10万円~30万円 |

| ルーター | 1万5千円~5万円 |

| UPS | 3万円~8万円 |

| PC・モバイル端末 | 5万円~15万円 |

| 合計 | 19万5千円~58万円 |

利用したい容量やスペックによって必要な機器が変わるため、費用に幅があります。セキュリティ面や拡張性にメリットがありますが、高額な上に知識が必要なため、自信が無い方ははレンタルサーバーを利用しましょう。

レンタルサーバーとは、料金を払ってサーバー管理会社が保有しているサーバーを借りるサービスです。自分でサーバーを構築するよりも安価で簡単にサーバーを利用できます。

メンテナンスもほとんどの業者側が行ってくれるため、運用の手間もありません。ホームページを気軽に作成したい人におすすめです。

レンタルサーバーには以下の4種類があります。

それぞれくわしく解説していきます。

共用サーバーとは、1台のサーバーを複数のユーザーで共有して使用するサービスです。

1台のサーバーを複数人で共有するため、月額料金や初期費用が安いという特徴があります。セキュリティ対策も管理会社側で行ってくれるため運用面でも安心です。安価で気軽にホームページを作成したい人は、共有サーバーを利用するとよいでしょう。

サーバーを共有しているため、設定変更の範囲やソフトウェアに制限が設けられている点は注意が必要です。

専用サーバーとは、1台のサーバーを1人のユーザーが独占して使用するサービスです。

サーバーを1台占有するため、設定の変更やソフトウェアのインストールも行えるという特徴があります。また共有サーバーと比較して高性能であることが多いため、サーバーに負荷がかかる運営にも耐えられるでしょう。大規模なホームページを作成したい人におすすめです。

ただし、1台のサーバーを占有する分、初期費用や運用費は高額になるため注意しましょう。メンテナンスやセキュリティ対策も自分で行わなければならないことから、運用に高度な知識が必要なサーバーです。

VPS(仮想専用サーバー)とは、1台のサーバー内に仮想の専用サーバーを設け、1つずつユーザーに割り当てるサービスです。

1台のサーバーを複数人で利用する点は共有サーバーと同じですが、VPSは各ユーザーが共有部分を専用サーバーとして使用できます。そのため、ユーザーごとに設定変更やソフトウェアのインストールを行える点が特徴です。制作するホームページの規模が大きいものの、運用コストは抑えたい人におすすめのサーバーです。

ただし専用サーバーと同様に、メンテナンスやセキュリティ対策は自分で行う必要があるため注意しましょう。

クラウドサーバーとは、インターネット上に仮想サーバーを構築し、自由にユーザーに提供できるサービスです。

1ユーザーに対して複数の仮想サーバーを用意できる上、リソースを自由に変更できます。たとえば繁忙期にだけサーバーのスペックを上げるなど、ユーザーの要望に合わせて環境をカスタマイズできる点が特徴です。

時期によってホームページへの訪問者数に差が出る可能性のある人は、クラウドサーバーがおすすめです。

レンタルサーバーの費用相場は年額10,000円程度です。格安サーバーであれば年額1,200円、容量の多いサーバーでは年額100,000円など、スペックやサービス内容によって価格に幅があります。

またレンタルサーバーによって初期費用の有無や、支払方法もさまざまです。内容やスペックを比較して、自分に合ったサーバーを選びましょう。

レンタルサーバーには無料で利用できるものもあります。容量が少ない、セキュリティ対策が不十分など、機能の制限があることが多いため、事業で使う際は有料のものを選びましょう。

ただし、サービスによっては途中で有料プランに変更できるものもあります。試しに無料で利用を始めてみて、慣れてきたら有料プランに切り替えるのも一つの手です。

レンタルサーバーを契約する流れは運営会社によって異なりますが、おおよその流れは同じです。たとえば、Xserverの契約の流れは以下のとおりです。

まずはXserverのホームページから申し込みフォームにアクセスしましょう。申し込みフォームで「10日間無料お試し 新規お申込み」をクリックすると、契約内容の入力画面になります。

契約内容の入力画面でサーバーIDとプランを選択してください。サーバーIDはアカウント名のようなものなので、自由に決めて大丈夫です。プランの欄はメモリや容量など内容の違いが表示されているので、自分に合ったものを選択しましょう。

「Xserverアカウントの登録へ進む」をクリックすると、会員情報の入力画面になります。メールアドレスや名前など、必要な情報を記入してください。次へ進むとSMS認証・電話認証画面になるので、好きな方法を選んで認証を行いましょう。認証が終われば、Xserverのアカウント登録は完了です。

最後に支払い方法を登録しましょう。Xserverのトップ画面からログインし、画面上部の「料金の支払い」をクリックします。案内に従って更新期間や支払い方法を選択すれば、レンタルサーバーの契約は完了です。

レンタルサーバーを選ぶ際は、以下のようなポイントに気をつけましょう。

サーバーの応答速度や、WordPressを利用できるかなど、利用したい性能・機能を備えているか確認しましょう。プランによっては使えない機能もあるので、契約前に確認が必要です。

また安いプランではセキュリティが弱いサービスもあるため注意が必要です。SSL化などがセットになっているかなどもチェックしましょう。

さらに、内容やスペックによってコストが大きく異なるため、自社のニーズに合わせて最適なものを選びましょう。サーバーによっては途中でプランを変更できるものもあります。運営するホームページの規模と予算を照らし合わせ、適したサーバーを選ぶことが大切です。

ホームページ制作におすすめのレンタルサーバーは以下の7社です。

それぞれくわしく解説していきます。

Winserverは、大阪に本社を構えるアシストアップ株式会社が提供しているレンタルサーバーです。20年以上の実績があり、Windowsサーバーを専門に取り扱っています。共用サーバーで最もお手頃なプランはWindowsライセンス費用込みで990円から利用可能です。

WordPressやEC-CUBEなどの主要なCMSをコントロールパネルから簡単にインストールできるため、スピーディーにホームページを開設できます。また、WordPressがプリインストールされた「WordPress専用プラン」もあり、電話サポートも充実していることから初心者の方も安心してサービスを利用できます。

WindowsOSやIIS、MySQLを使いたい、ASP環境をそのまま移行したいなど、Windows環境で利用したい方におすすめのレンタルサーバーです。

Xserverは、大阪に本社を構えるエックスサーバー株式会社が提供しているレンタルサーバーです。2003年からレンタルサーバーのサービスを開始しており、現在国内シェアNo.1を誇っています。初期費用0円から利用できるなど、手軽に始められるサービスです。快適な通信速度や無料のSSL機能など、機能も充実しています。

また24時間365日、メールにて顧客サポートを行っています。セキュリティ診断サービスによってホームページの脆弱性もすぐに見つけられるなど、運用面でも安心できるサーバーです。

ConoHaは、東京都渋谷区に本社を構えるGMOインターネットグループ株式会社が提供しているレンタルサーバーです。初期費用0円から利用でき、WordPressの導入も簡単にできます。

アプリケーションのインストールやメールアドレスの追加、SSLの設定など便利な機能も搭載されています。新規登録の際は独自ドメインを無料で2つまで作れるため、ホームページを複数作成する際にもおすすめのレンタルサーバーです。

さくらのレンタルサーバーは、大阪に本社を構えるさくらインターネット株式会社が提供しているレンタルサーバーです。使用できる容量が異なる7つのプランを用意しており、ユーザーの幅広い要望に対応してくれます。

チャットとメールによる24時間対応のサポートもあるため、初心者にも安心なレンタルサーバーでしょう。

ロリポップ!は、東京都渋谷区に本社を構えるGMOペパボ株式会社が提供しているレンタルサーバーです。月100円台から利用できるプランがあり、安価で安定したホームページ運用ができます。

WordPress簡単インストールを使うことで、最短60秒でホームページが作成できます。速やかに安定した運用を始められるので、手軽にホームページを作りたい人におすすめのレンタルサーバーです。

お名前.comレンタルサーバーは、東京都渋谷区に本社を構えるGMOインターネットグループ株式会社が提供しているレンタルサーバーです。

プランは1つのみで、必要に応じてオプションとして機能が追加されていきます。基本的な機能は最初から備わっているため、安価でホームページ運用に必要な機能を利用可能です。ドメインの登録費用と更新料が永久的に無料なため、運用を継続しやすいレンタルサーバーとなっています。

スターサーバーは、京都府に本社を構えるネットオウル株式会社が運営しているレンタルサーバーです。

WordPressの表示速度の高速化に力を入れているため、SEO対策にも有利です。またスタンダードプラン以上は独自ドメインが永久無料となっており、安価で安定した運用ができます。

自動バックアップ機能は用意されていないため、自分でバックアップを取るかプラグインを導入するなどの対策が必要です。

ホームページを作る方法は以下の通りです。

それぞれくわしく解説していきます。

HTMLとCSSはホームページを構成する言語です。HTMLでホームページの骨組みを作り、CSSで文字の色の変更や位置の調整といった装飾を施します。

使いこなせればホームページの自由なカスタマイズが可能です。専門知識と高いスキルが必要なため、上級者向けの手段となります。

WordPressとは、ブログ機能やページ更新機能が組み込まれたCMSです。初心者でも簡単にホームページを作成でき、更新も行えます。

商品カートやカレンダーなど、必要に応じて機能の追加もできます。利用者が多いため、カスタマイズ方法や活用方法などの情報が手に入りやすい点も強みです。プラグインを使うことで、さまざまな機能を盛り込んだホームページを制作できるでしょう。

ホームページ作成ツールとは、プログラミング言語などの専門知識がなくても、簡単にホームページを作成できるソフトウェアです。ソフトウェアをインストールして使用するため、環境に左右されずオフラインで作業できるという特徴があります。

無料で利用できるものも多く、コストを抑えたホームページ制作が可能です。ただしツールによってはホームページ上に広告が掲載されてしまうので注意しましょう。

ホームページ制作は制作会社に依頼するのも一つの手です。会社によっては、独自ドメインの取得からサーバーの準備まで一貫して行ってくれます。また安価なものやオリジナルデザインで多機能なものなど、制作できるホームページもさまざまです。

また、制作後のマーケティングやSEO対策までサポートしてくれる制作会社もあります。要望に合った会社を選ぶことで、満足のいくホームページを制作できるでしょう。

ただし制作会社ごとにサポート内容はさまざまなので注意が必要です。セキュリティの管理は十分か、運用費用が高くないかなど確認した上で選ぶようにしましょう。

サーバーとは情報を提供するデータの保管庫です。ホームページを構成するデータを保管しており、要求に応じてWebブラウザに送信する役割を担っています。そのため、ホームページの運用にサーバーは必要不可欠です。

サーバーを自作するには高度な知識やスキルが必要ですが、レンタルサーバーを利用すれば簡単にホームページを作れます。

それぞれのサーバーの種類を理解し、自身に合ったものを選んでホームページ制作をしましょう。本記事がホームページ制作の参考になれば幸いです。