ホームページ作成の費用相場について

いくらくらいが適切なの?

日本最大級のホームページ制作会社検索サイト

「セッション数から何がわかるの?」

「セッション数とPV数は違いがあるの?」

アクセス解析を始めたばかりの方は、似た言葉が多くて戸惑われているのではないでしょうか。

セッション数は、ユーザーがサイトを訪問した回数を表す指標です。混同されやすいPV数は、ページが表示された回数を意味する指標で、セッション数とは全く異なります。

本記事では、

を解説していきます。ぜひ最後まで読んで、アクセス解析を行う際にお役立てください。

セッション数とは、ユーザーがサイトを訪問した回数のことです。

「ユーザーがサイトを訪れてサイトを離脱するまでの一連の流れ」を1セッションとカウントするため、サイト内で複数のページを閲覧してもセッション数は1となります。

訪問数はセッション数の別名であり、全く同じ意味を持ちます。

ユーザーがサイトを訪れてサイトを離脱するまでが1セッションと述べましたが、他にもセッションが終わるタイミングとして定義づけられている条件があるので解説します。

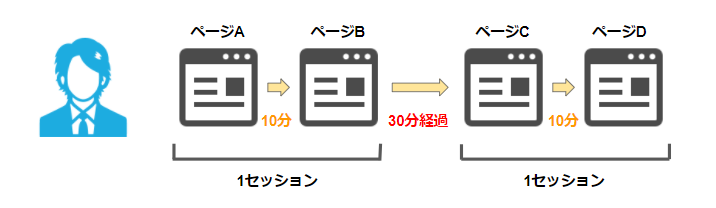

1つ目は、30分操作が無いとセッションが切れるというものです。

ここでいう操作というのはページを移ることを指していて、30分以上同一ページを見続けていたりページ内の動画を見ていたりしても「実際にページや動画を見ていたか」という判断は困難なためセッションが切れたと判断されます。

上の図では「ページA→ページB」の閲覧間隔は10分、ページBの閲覧開始後30分が経過しています。この場合「ページB→ページC」のページ遷移時にセッションが切れたとみなされ、2セッションとカウントされるということです。

主要なブラウザでは、複数のタブを開いて閲覧できるものが多く、複数のタブを行ったり来たりしながら閲覧するユーザーも少なくありません。そうした場合、1番前に来ているタブ以外は見ていないことになりますが、その場合30分でセッションが切れるルールはどうなるのでしょうか。

先述したように、ページを見続けているかは計測されておらず、ページを閲覧開始したタイミングから30分の計測が始まるというのがポイントです。すなわち直前のページ閲覧開始から30分以内に当該タブに戻り、ページ遷移があればセッションは続くことになります。

タブではなく、ウインドウを分けて閲覧している場合はどうカウントされるでしょうか。

同一のブラウザの場合Cookieが同一なので同じユーザーの行動と判断され、30分以内にページが遷移していればセッションは続いていることになります。

ただしGoogle ChromeとInternet Explorerのように、異なるブラウザを開いている場合はCookieが別になるため同一人物が操作していたとしても別のユーザーとみなされ、それぞれのブラウザごとに30分の計測が適用されます。

タブを閉じたりブラウザを終了した場合はどうなるのでしょうか。

これらの場合も先述した内容と同じく閲覧開始から30分の計測という基準で判断されます。ブラウザの起動状態はセッションのカウントに無関係ということです。

タブやブラウザを閉じたとしても30分以内に再度開き、閲覧を開始すればセッションは切れずに続行されます。

2つ目は、午前0時をまたぐとセッションが切れるというものです。

Googleアナリティクスはセッション数を日単位で計測しています。例えば、午後11時30分から日付をまたいで午前0時30分まで10分間隔で同じサイトの複数のページを閲覧した場合、2セッションとカウントされるということです。

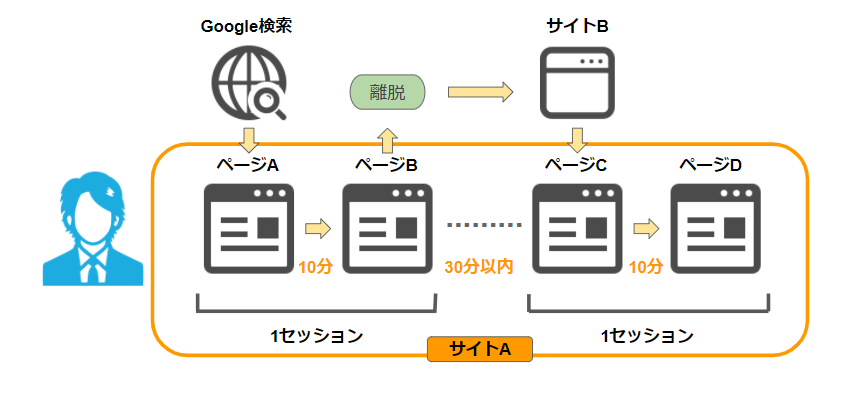

3つ目は、参照元が変わるとセッションが切れるというもの。参照元とは、「リンクをクリックしてWebサイトに移動する場合において、移動する前にいたページ」のことです。

上の図では、まずGoogle検索からサイトAに訪問し、「ページA→ページB」と閲覧した後離脱。その後サイトBに貼られたリンクを経由して30分経たないうちに再度サイトAを訪れ「ページC→ページD」と閲覧しています。このような場合1度目の訪問の参照元は検索エンジン、2度目の訪問の参照元はサイトBとなり、別のセッションとカウントされるのです。

Googleがセッション数を計測する際のルールは、ECサイトなど、Webサイトの仕様によっては本来把握すべきユーザーの一連の行動の途中で途切れてしまい、正しくセッション数が測定できないという問題を引き起こしてしまいます。どういうことかというと、ECサイトでカートや決済部分に別ドメインを利用している場合、決済終了後に対象サイトのサンクスページに戻ってくると一度サイトを離脱したことになり、決済する前と後で別のセッションとしてカウントされるのです。

このようなサイトでも正しく計測するための対応策として、Googleアナリティクスで「参照元の除外リスト」に登録した外部サイトからの再訪問であればセッションを切らないようにすることが可能に。

この設定をしておけば、買い物の一連の流れの途中でセッションが切れることはなく、セッション数は1とカウントされます。

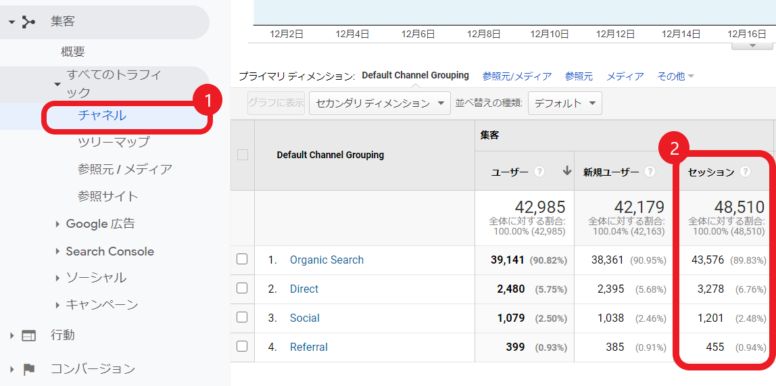

【計測できるチャネル】

| Organic Search | オーガニック検索(自然検索)経由 |

| Referral | 他サイト経由 |

| social | SNS経由 |

| display | 広告経由 |

| direct | URLから |

セッション数と閲覧開始数の違い

「サイトコンテンツ」から確認できるのは、セッション数ではなく、閲覧開始数です。セッション数≒閲覧開始数となりますが、厳密な計測方法において両者は異なります。詳しくは以下をご参照ください。

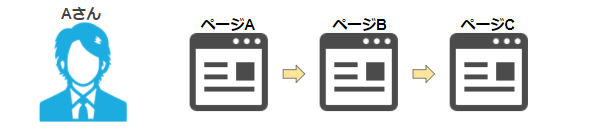

PV(ページビュー)とは、サイト内のページが表示された回数のことです。

Aさんが同一サイト内でページA→B→Cと読み進めた場合、セッション数は1、PV数は3とカウントされます。

ユーザー数とは、特定の期間内にサイトを訪れたユーザーの数のことです。その期間内に何度サイトを訪れてもユーザー数は1となります。

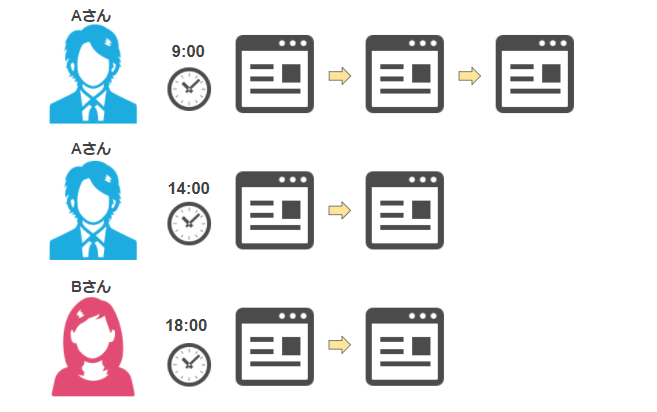

上図ではAさんは1度目のサイト訪問から30分以上経過してから再度サイトを訪れています。その後Bさんがサイトを訪れ離脱しました。

この場合セッション数は3、ユーザー数は2とカウントされます。

ただしGoogleアナリティクスはブラウザの違いでユーザーを区別しているため、同一人物がスマホとPCのように異なる端末からアクセスしたり違うブラウザを使ったりした場合は別のユーザーとみなされ、ユーザー数は2とカウントされます。

Google広告で用いられる「クリック数」とGoogleアナリティクスで表示される「リスティング広告からのセッション数」は必ず一致するものと思われがちですが、そうではありません。

それぞれのカウント方法の定義が異なることが公式サイトで発表されているので押さえておきましょう。

・「クリック数」と「セッション数」は別々の指標である

Google 広告では「クリック数」が集計されますが、アナリティクスでは「セッション数」が集計されます。たとえば、ユーザーがブラウザを閉じることなく 30 分以内に広告を 2 回クリックした場合、アナリティクスでは 1 回のセッションとして記録されます。これは、ユーザーがサイトを離れてすぐに戻った場合でも同様です。具体的には、広告を 1 回クリックした後、[戻る] ボタンをクリックしてもう 1 回広告をクリックした場合、アナリティクスでは 1 回のセッションとして記録されますが、Google 広告では 2 回のクリックとして記録されます。

セッション数が伸び悩んでいるサイトに考えられる原因と改善方法を解説します。

セッション数が伸び悩んでいるときにまず考えたいのが、ユーザーがページにたどり着くまでの経路がきちんと整っているかです。

サイト内でリンクが少なかったり、リンクが目立たなかったりするとサイト内の他のページに誘導することができません。

SEO対策とは、検索結果で上位表示させるための施策のことです。

検索結果で上位に表示されているページほどユーザーの目に留まりやすくクリック率が高いという傾向から、当然セッション数を増やすことにもつながります。

検索エンジンからの評価を高めるには

上記の項目を再度見直し改善しましょう。

ただし上記のような条件を満たせば必ず上位表示されるわけではありません。ユーザーにとって有益なコンテンツであることが大前提です。

自然検索だけでセッション数を大きく伸ばすのは難しいと言えます。

そこでおすすめなのが、SNSや広告などを活用して流入経路を増やすことです。まずサイトの存在を知ってもらい、新規ユーザーを取り込みましょう。

サイト内に求めている情報が無いとユーザーに判断されてしまうと、再訪問は期待できません。

新規ユーザーを増やすのと同様にリピーターを増やすことにも目を向けると、効率的にセッション数を増加させられるようになります。

1度訪れたことのあるユーザーが何度も訪れたくなるようなサイトを目指しましょう。

上記の項目を満たすコンテンツが質の高いコンテンツといえます。

コンテンツ作成の際はユーザー目線に立ち、上記の項目を満たしているかを考える癖をつけると良いでしょう。

1度のサイト訪問で読み終えてしまう程度しかコンテンツが用意されていないと、ユーザーはもう1度そのサイトを訪れようとは思えません。まずは、1度の訪問で読み切れないくらいのコンテンツの量に増やしましょう。

また、検索結果で上位表示させるためには1つのコンテンツあたり1,000文字以上必要と言われています。ただたくさんコンテンツを作るのではなく、質と量のバランスを保ったものにしましょう。

サイトを訪れても求めている情報にたどり着きづらかったり、サイトが使いづらいと感じるとユーザーはサイトを離脱してしまいます。せっかく質の高いコンテンツが揃っていても見てもらえないのです。

ユーザーのストレスを減らし、快適にサイトを閲覧してもらえる環境を整えましょう。

物が多く散らかっている部屋で物を探すのが難しいのと同じで、コンテンツの量が多くカテゴリの分類ができていないサイトでは求める情報になかなかたどり着けません。

まずはカテゴリを分類、そしてそれが伝わりやすいようにサイト内に表示させる工夫が必要です。

また、各ページに関連性が高いコンテンツのリンクを設置することで読みやすさが格段に上がり、検索エンジンからも評価が高いサイトになります。

HTMLサイトマップやグローバルナビゲーションなどを使って情報を見やすく整理することも有効です。

ユーザーがWebサイトの隅々まで違和感なく閲覧できるデザインにしましょう。

このようにユーザビリティを下げてしまうデザインでは離脱率が上がってしまうため、注意が必要です。

特にスマホ画面は小さいため、ほんの少しサイズや位置を変えるだけで見やすさに影響が出ます。PC、スマホ、タブレット、それぞれのデバイスに対応できるデザインにしましょう。

最後に更新されたコンテンツが何年も前のものだと、このサイトはあまり更新されないんだと感じ頻繁に訪問しようとは思いませんよね。

このようにユーザーからの関心が薄れるだけでなく、情報量が少ないまま放置されているサイトというのは検索エンジンからの評価まで下げてしまうのです。その結果、検索順位は下がってしまい新規ユーザーがサイトにたどり着く可能性が低くなってしまいます。

サイトの特性によって重要なコンテンツは変わってきますが、上記のコンテンツは最低限、こまめに更新するように心がけましょう。

セッション数をはじめとしたGoogleアナリティクスで用いられる指標を正しく理解することは、Webサイトの集客力を把握するための第一歩です。まずは正しく理解することから始めましょう。

セッション数が伸び悩んでいるときは、ユーザーにとって有益な情報を与えられているかを再度見直してみてください。分析・改善を繰り返し集客力の高いWebサイトを目指しましょう。